文章摘要: 最近,一份关于NBA季后赛裁判判罚情况的“报告”(如联盟的 Last-Two-Minute 报告或舆论与媒体整理的错判汇总)引发外界广泛关注。报告指出在关键时刻存在多次误判、漏判,这些错误不仅影响比赛走势,还可能严重伤害联盟公信力。面对这些挑战,NBA 正在酝酿一次裁判体系的全面优化:从技术辅助与回放机制升级、裁判培训与考核制度重塑、透明公开与反馈机制完善,到裁判队伍结构与选拔流程改革等多个维度同时发力。本文将从上述四个方面出发,系统梳理联盟目前面对的痛点、改革思路与可能落地路径,分析这些举措对未来季后赛裁判质量的潜在改善,以及它们在执行中可能遇到的阻碍。全文最后,我们将对联盟“全面优化判罚机制”的愿景与现实可能性进行总结与反思。

一、回放与技术辅助升级

首先,在季后赛关键时刻,误判往往发生在“镜头无法清晰判断”“走步与触板判定边界”“干扰与碰撞的主观判罚”这些高难度瞬间。因此,联盟必须在回放与技术辅助层面做出升级优化。

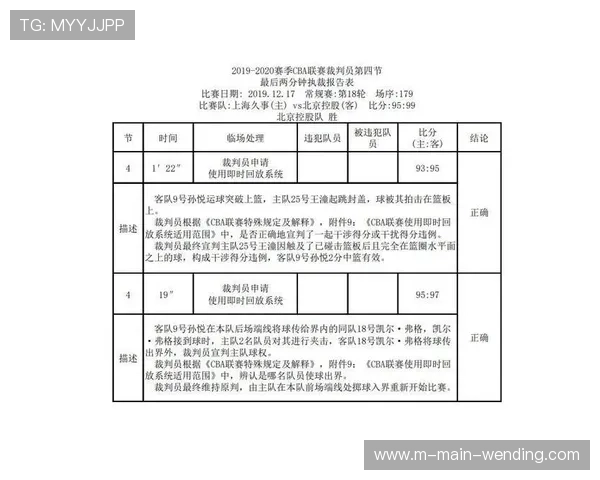

目前,NBA 已有 Replay Center(回放中心)和 Last Two Minute 报告制度,对关键时刻的判罚进行赛后复核与公开披露。citeturn0search8turn0search14turn0search9turn0search6 但现行机制在处理速度、权限划分、效率协调上仍存在不足,导致部分误判即使被承认也难以立即补救。

针对这些问题,业内已有建议将部分非重大判罚(如走步、界外球、篮下触板判定等)由回放中心直接作出终审决定,而不让场上裁判走到监视器前讨论。这样既可减少场上停顿和判断偏差,也能利用多角度问鼎娱乐官网视频和慢动作判断的优势。citeturn0search8

此外,还可以引入自动技术辅助判断(例如利用光学跟踪、轨迹分析、AI 辅助判定等)来辅助判断一些“黑白分明”的判定。回放中心已有部分对篮板干扰、越界判断等采用机械化辅助工具,这类做法若推广至更多场景,将减少误判空间。citeturn0search8turn0search9

当然,技术辅助并非万能:联赛还需在使用规则、误差容忍、裁判最终介入权限等方面设定严谨边界。同时,推进硬件升级、录像通道优化与回放中心人员配置,也会成为改革的必经环节。

二、培训与考核机制重塑

其次,要从根本上提升裁判判罚的稳定性与精准度,就必须对裁判的培训和考核机制进行重构,从“能力导向”“持续进化”角度入手。

现行制度下,NBA 对裁判已有年度轮训、规则更新讲解和案例分析等安排。但针对季后赛高压环境、关键回合复杂判罚的专项训练与模拟仍显薄弱。许多误判源自“临场判断失误”“心理压力失控”“规则边界把握不准”等问题,这恰是培训体系需要强化的地方。

在考核方面,联盟可进一步量化裁判的“误判率”“正确率”“关键时刻判罚表现”等维度,建立动态评分模型。不同于过去主要凭主观评价,应通过客观数据(包括 L2M 报告纠正次数、回放中心复核率等)参与评定。

此外,针对问题突出的个别裁判,需设立“整改通道”或“降级制度”:错误率持续偏高者暂停高压比赛轮值,或经培训复检后重新恢复。这种“惩戒+激励”的机制有助于促使裁判持续自我提升。

最后,联盟也可以引入跨界专家或裁判顾问团队(包括前球员、教练、规则研究者)参与培训与评估,使裁判在理解战术走势、规则意图等方面得到多维视角补充,从而减少判罚误差。

三、透明公开与反馈机制完善

第三,判罚机制要获得联盟内外的信任,就必须做到透明公开、可追责、有反馈渠道。

目前,NBA 的 Last Two Minute 报告是公开承认关键末段判罚有误或不当的主要制度。联盟通过报告披露若干关键回合的误判或漏判情况。citeturn0search14turn0search8turn0search9turn0search6 这种做法尽管不能完全弥补当时的损失,但在一定程度上强化了问责意识与舆论监督。

但 L2M 报告覆盖面有限,往往集中在比赛末段,难以深入到中段较远时点的判罚问题。因此,联盟应考虑扩展“回放报告+全场报告”机制,让更大范围的误判或争议判决被记录、统计并公开。

此外,应设置“球队官方反馈通道”:让各支球队、教练组在赛后能对某些判罚提出正式质疑或申诉,并得到联盟裁判部门的回应。这种双向反馈机制可加强裁判与球队之间的沟通,减小因误判引发的冲突误解。

联盟还可以定期发布裁判表现年度报告、误判纠正率、回放中心介入次数等整体数据,让媒体与球迷监督成为常态化。这不仅提升透明度,也能在外部舆论中建立更强公信力。

四、队伍结构与选拔流程改革

最后,为了确保裁判整体水平提升与稳定,联盟还需在裁判队伍结构、选拔机制和资源配置方面入手改革。

首先,可扩大裁判队伍规模,以增加选拔余地并减轻个体负担。过去联盟曾宣布在若干赛季内将裁判人数提升 25%。citeturn0search11 通过增加优秀人才储备,可以应对高压场次、轮值安排和淘汰式考察机制。

其次,应在选拔流程上更重视年轻裁判的梯队建设与晋升通道。通过设立 G 联盟裁判制度、青年赛场经验积累机制、高水平交流研修制度等,让更多有潜力一线裁判有系统成长通路。

在高压季后赛阶段,联盟应优先安排拥有稳定经验、心理素质强的资深裁判上阵。这意味着季后赛裁判池要经过严格筛选,用绩效与稳定性作为标尺,减少让不成熟裁判暴露在高风险回合中。

此外,在裁判编组、轮换调度方面,也应更讲“化学反应”“团队默契”“休息均衡”。合理安排每位裁判的出场节奏与搭档组合,有助于减少疲劳误判、沟通失衡等问题。

总结:

总体来看,NBA 之所以面临季后赛误判问题,是技术、制度、透明度与人员结构等多重因素共同作用的结果。仅靠单一层面的修补,难以彻底消解误判隐患。联盟若要真正推进“全面优化判罚机制”,就必须在回放中心与技术辅助升级、裁判培训与考核机制重塑、公开反馈与透明机制完善、队伍结构与选拔流程改革这四条主线上协同推进。

未来若能有效落地,改革有可能带来裁判判罚的一致性和正确率显著提升,减少误判争议,还原比赛公平精神;与此同时,这一系列改革也必须面对现实阻碍:例如回放中心权限下放可能引发的责任模糊、裁判工会协调、技术可靠性问题、球队与�